地域工務店経営の本質 ― 見えざる資産を育む経営とは

現代の経営において、財務指標だけでは測れない「見えざる資産」の重要性が注目されています。とりわけ、地域に根差して活動する工務店においては、この見えざる資産こそが持続的成長と競争優位の源泉となります。本稿では、地域工務店経営における「見えざる資産」の構造と、その価値を最大化する経営のあり方について解説します。

「見えざる資産」とは何か

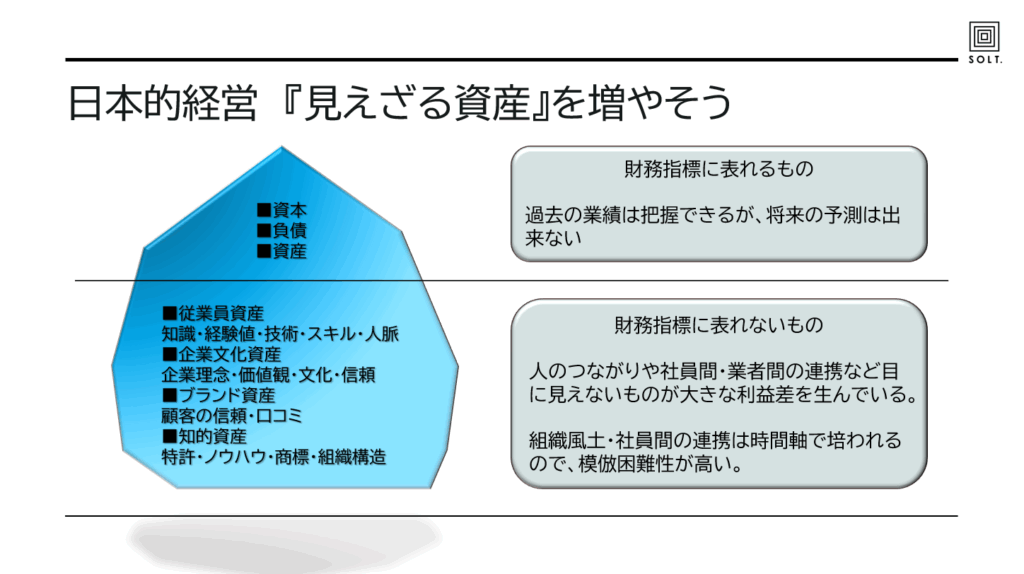

財務諸表に表れる「見える資産」は、資本・負債・資産など、会計上の数字として可視化されるものです。これに対して「見えざる資産」は、社員一人ひとりのスキルや人間関係、企業文化、顧客との信頼関係など、定量化しづらい要素を指します。

このような資産は、短期間で蓄積することが難しく、時間をかけて形成される点に特徴があります。だからこそ、模倣が困難であり、地域密着型の工務店にとっては、他社との差別化に直結する戦略的資源なのです。

地域工務店における見えざる資産の分類

スライドでも紹介されている通り、「見えざる資産」は主に以下の4つに分類されます。

1. 従業員資産

工務店の力の源は「人」にあります。設計や施工に関する技術、地域特性を踏まえた知見、そして長年の経験が蓄積された現場力は、簡単には他社が真似できません。また、地域内での人脈や信頼関係は、営業面や協力業者との連携においても大きな価値を生みます。

2. 企業文化資産

経営理念や価値観、社員の行動指針といった無形の文化的要素は、企業の判断軸を形成し、組織の一体感を育てます。例えば、「お客様の暮らしに寄り添う住まいづくり」を掲げる会社であれば、その理念が日常業務の中で浸透していくことで、社員の対応や施工品質に表れていきます。

3. ブランド資産

長年にわたって地域で信頼を積み重ねてきた実績や口コミは、目には見えませんが強力な集客力を持ちます。完成見学会やOB施主からの紹介が多い会社は、このブランド資産が機能している証といえるでしょう。

4. 知的資産

標準化された施工マニュアルや営業フロー、設計ノウハウ、地域特有の法規対応など、蓄積された知識・ノウハウもまた大きな資産です。これらは業務の再現性や品質担保にもつながります。

なぜ見えざる資産が重要なのか

財務指標は過去の実績を表すものに過ぎず、将来の競争力や成長可能性を示すものではありません。地域工務店が長期的に安定した経営を実現するには、「いかに見えざる資産を蓄積・活用するか」が重要な経営テーマとなります。

とくに、地域の人口減少や住宅着工件数の減少が進むなかで、価格競争や短期的な成果を追うだけでは企業としての持続性が失われます。逆に、見えざる資産に目を向けた企業は、顧客との関係性を深め、職人や社員との連携を強化し、地域社会に溶け込んだ経営を展開することが可能です。

見えざる資産を育む経営の実践

では、実際にどのようにして見えざる資産を育てていけばよいのでしょうか。以下のような取り組みが有効です。

1. 組織内コミュニケーションの強化

朝礼や定例ミーティングだけでなく、現場職人との対話や部署間の壁を超えた情報共有など、「風通しの良い職場づくり」が見えざる資産の基盤となります。属人的な業務をチームとして共有することもポイントです。

2. 人材育成への投資

新卒・中途を問わず、設計、現場管理、営業などの各分野で育成プログラムを設け、個人のスキルと経験を企業の力へと昇華させることが求められます。OJTだけでなく、他社事例の見学や社外研修の活用も効果的です。

3. 顧客接点の継続

契約から引き渡しまでで関係が終わるのではなく、定期点検・リフォーム・イベント開催など、顧客との接点を継続することがブランド資産の向上に直結します。「一生涯のお付き合い」を掲げる工務店は、まさにこの実践例です。

4. ナレッジの共有と標準化

現場での失敗事例や成功体験、施主対応の工夫などを記録・共有し、会社全体の知見として蓄積することが、知的資産の拡充に寄与します。社内マニュアルやチェックリストの整備も一つの方法です。

おわりに ― 地域に根ざす誇りある経営へ

地域工務店の真の強さは、ハードではなくソフトにあります。建物という「形」だけではなく、人と人との「つながり」や、目には見えない信頼や文化こそが、企業を支える根幹です。

見えざる資産を育むという視点を持つことは、単なる「住宅を建てる会社」から「地域の暮らしを支える存在」へと工務店を進化させる鍵となります。数字には表れないけれど、確かな価値を持つ資産づくりに、今こそ本気で取り組むときです。