地域に選ばれる工務店経営とは ― 持続的成長を支える6つの視点とその相関性

地域に根差して家づくりを行う工務店には、単に住宅を建てるだけでなく、地域の暮らしに寄り添い、長く信頼され続ける存在であることが求められています。そのためには、経営者の想いだけでなく、現場・設計・営業・アフターサービスなど、すべての部門が一体となって、組織として持続的に機能していく必要があります。

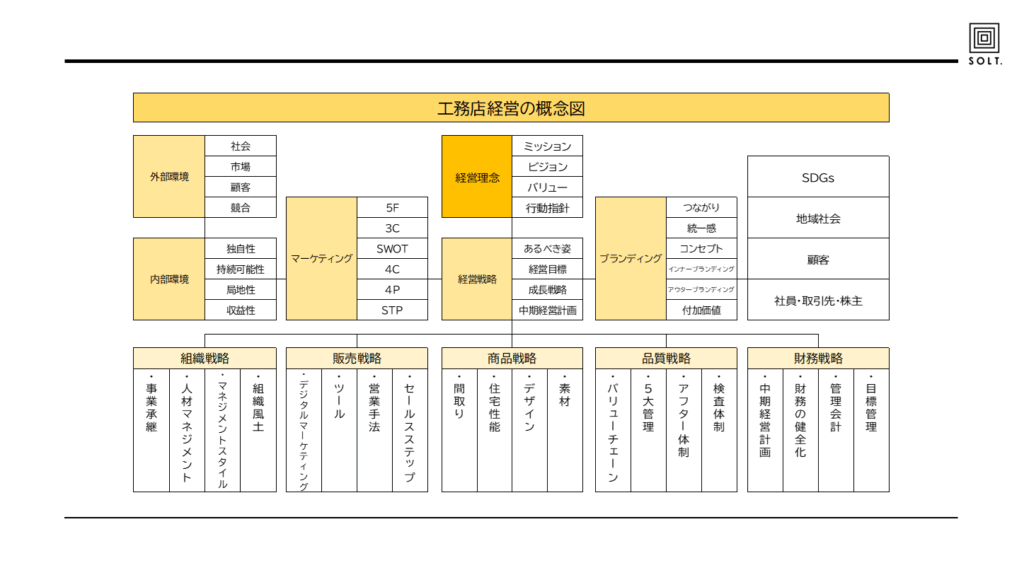

本コラムでは、地域工務店経営における6つの重要な視点と、それらの密接な相関関係について考えていきます。この6つの視点をバラバラに捉えるのではなく、多面的かつ統合的に捉え、経営の全体最適を図ることが、これからの時代に選ばれる工務店づくりの鍵となります。

1.理念とビジョン ― すべての起点となる「想い」

経営の出発点は「なぜこの仕事をするのか」という想いです。地域工務店にとって、その想いは“地域の暮らしを良くしたい”という強い意志であるはずです。この想いを明文化したものが、経営理念とビジョンです。

理念は、日々の判断や行動の軸になります。たとえば、売上が伸び悩んだ時や、困難な選択を迫られた時に、理念があればブレずに意思決定をすることができます。一方で、ビジョンは“将来こうありたい”という目標の姿。これが明確であることで、社員は方向性を理解し、自分の仕事の意味を見出すことができます。

理念とビジョンは、採用・育成・営業・施工・アフターといった各部門の活動を貫く土台であり、組織の共通言語です。これが明文化・浸透していなければ、個別最適ばかりが進み、全体としての調和が失われてしまいます。

2.人材育成 ― 人が育つから、会社が育つ

住宅業界では、職人の高齢化や若手人材の減少が深刻な課題となっています。地域工務店でも、施工・設計・営業・アフターなどの各分野で人材の確保と育成が喫緊のテーマです。

特に重要なのは、育成の仕組みを組織として確立することです。ベテラン社員の経験に頼るのではなく、キャリアパスを明示し、業務ごとの教育プログラムやOJT体制を整えることで、再現性のある人材育成が可能になります。

また、人材育成は設計・施工の質にも直結します。設計者が住まい手の想いをきちんとくみ取り、現場で職人がそれを実現する。そのためには、理念を理解した“共通言語”としての社員を育てることが最重要なのです。

3.集客と営業 ― 「らしさ」を発信し、共感を呼ぶ

どれだけ良い住宅をつくっても、それが地域のお客様に届かなければ意味がありません。今はSNSやホームページ、動画などを活用して、自社の「らしさ」を発信することが求められています。

地域に根差した営業では、土地・人脈・文化への理解が必要です。その上で、共感を得られるストーリーを語ることが、ブランドづくりにつながります。たとえば、「家族の想いに寄り添う設計」や「地元職人の丁寧な仕事」といったメッセージは、単なる機能よりも心に響きます。

営業とマーケティングは、採用や育成にも関係します。共感を集めるブランディングは、社員の誇りにもつながり、人材の定着やエンゲージメントを高めます。

4.設計・施工 ― 顧客満足と生産性の両立を

設計や施工は、お客様の夢をカタチにする中核的な業務です。最近では顧客ニーズの多様化、法規制の厳格化、性能向上などにより、現場の負担は増す一方です。その中で生産性と顧客満足を両立するには、業務の標準化とIT活用が不可欠です。

たとえば、打ち合わせ内容を一元管理できるシステムや、3Dパースによる共有、図面のバージョン管理などを整えることで、設計業務の工数が大きく削減されます。これにより、営業・設計・施工間の情報共有もスムーズになります。

また、現場と設計の連携がうまくいけば、無駄な手戻りが減り、結果的に財務にも好影響をもたらします。

5.アフターサービス ― 「引き渡し後」が本当のスタート

住宅は一生に一度の大きな買い物であり、顧客は「長く安心して暮らしたい」と願っています。その信頼に応えるのが、アフターサービスの役割です。

アフター対応の品質は、企業評価に直結します。定期点検や迅速なトラブル対応はもちろん、ライフスタイルの変化に応じた提案など、長期的な顧客関係を築く姿勢が求められます。

さらに、アフター部門が顧客と直接会話することで、設計・施工に対するフィードバックも得られ、組織全体の改善にもつながります。まさに“現場に学ぶ”文化が、会社を強くするのです。

6.財務管理 ― 経営の血流をコントロールする

安定した経営のためには、キャッシュフローの見える化と管理が不可欠です。受注時点から完工、入金までの流れを正確に把握し、資金の流れを滞らせないことが経営の生命線です。

また、単に資金を管理するだけでなく、財務指標から経営の課題を読み取る力も求められます。原価管理の徹底、予算と実績の差異分析、収益性の高い案件の選別など、戦略的な意思決定の基礎となる情報を日常的に蓄積・分析することが重要です。

多面的に考え、全体最適を目指す

これら6つの視点は、単独で成立するものではありません。人材育成は設計・施工の質に直結し、設計業務の標準化は財務効率を高めます。アフターの声は営業活動に活かされ、理念があって初めて社員が一丸となれます。

つまり、工務店経営は常に相関的・多面的に考えることが必要なのです。どこか一つだけを強化しても、全体のバランスが崩れれば成果は限定的になります。部分最適ではなく、全体最適。経営者の視座が全体に及び、各部門が連携することではじめて、地域に愛される「選ばれ続ける工務店」が実現します。